11月3日,由共青团中央、中国科协、教育部、中国社科院、中国工程院、全国学联和江苏省人民政府共同主办的第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛在南京大学圆满落幕。

“挑战杯”自1989年首届竞赛举办以来,在高校和社会上具有广泛影响力,被誉为当代大学生科技创新的“奥林匹克”盛会。本届竞赛共吸引来自全国2700多所高校的40余万件作品、300多万名学生参赛,终审决赛于10月31日到11月3日在南京大学举行,共有640件和643件作品分别入围主体赛和“人工智能+”专项赛终审决赛。此外,“揭榜挂帅”专项赛分别在北京、浙江和8个主擂台城市完成比赛。

上海理工大学共有3件作品入围主赛道终审决赛,分别获特等奖1项,一等奖1项,二等奖1项,另有2件作品拟授三等奖,2件作品入围“人工智能+”专项赛国赛决赛,分别获一等奖1项,三等奖1项,实现主赛道全部入围项目获奖,首获主赛道特等奖,取得历史性突破!并以总成绩上海市第5、全国第42名首捧“优胜杯”!

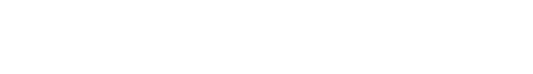

挑战杯上理工参赛师生合影留念

挑战杯上理工参赛师生合影留念

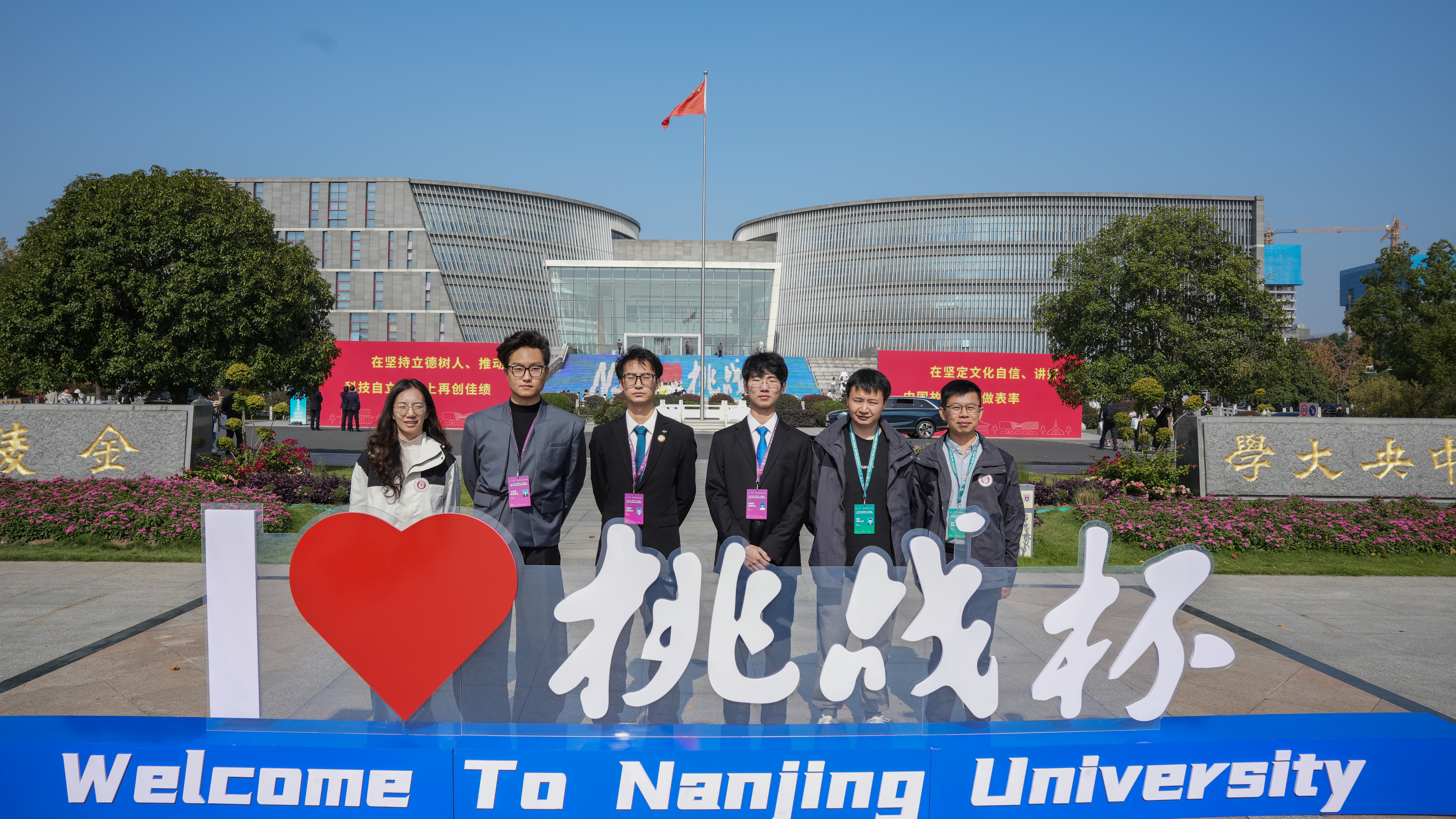

上海理工大学首捧“优胜杯”

上海理工大学首捧“优胜杯”

国赛备赛动员会

国赛备赛动员会

出征前,学校举行第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国赛备赛动员会,校长朱新远,党委副书记、副校长刘德强出席,朱新远认真听取各项目汇报,并结合自身经验,对各个团队进行了精准的现场指导。他鼓励各参赛团队沉着备战,展现上理人自信从容的风采,团结协作,凝聚团队合力,胸怀家国,以科技创新服务社会需要。学校将持续做好服务保障,全力支持同学们在全国舞台上赛出水平、赛出风格。

比赛期间,上海团市委副书记王江参观决赛作品,与我校参赛团队亲切交流,并对我校创新创业工作取得的成果表示肯定。未来,学校将继续以科创竞赛为抓手,鼓励学生投身课外学术科技实践,进一步激发学生创新思维与科研热情,为培养更多高素质创新型人才搭建更广阔的平台。

主赛道特等奖团队:《面向多应用场景的高动态低延时智能平衡系统》

所在学院:健康科学与工程学院

项目成员:王瀚、唐语凡、高子恒、王淇申、张芝悦、陈佳奕、代佳俊、朱小彤

指导教师:季云峰、徐芳、沈晏妮

项目简介:该系统专为高动态场景设计。它融合双目视觉系统与多源传感器,构建实时运动感知模型,借助强化学习Sim2Real架构训练策略,驱动并联机械臂实现毫秒级响应。核心技术突破多传感器同步、自适应姿态控制,实测性能优异,具备高精度、高效率、低能耗特点。系统已拓展至医疗、船舶等领域,提供可靠平衡解决方案。其创新性、实用性及市场潜力显著,有望成跨行业应用标杆,推动技术升级与经济增长。

主赛道一等奖团队:《深海水下插拔光纤连接器的研发》

所在学院:理学院

项目成员:宋清曦、聂管仲、王渝忠、吴承鞠、袁志明、徐焕淋、彭新宇、吴岚菲

指导教师:张鹏举、甘屹、吴世青

项目简介:本项目成功研发深海水下光纤连接器,基于深海生物仿生机理,实现防泥沙密封,0.1微米高精度对中,3000米水深的高承压能力。确保可燃冰开采能实时监测高效传输冰藏温度压力等关键参数,是国内唯一、国际领先的深远海通信核心技术装备。

主赛道二等奖团队:《多域微生物智能感知消杀装备》

所在学院:光电信息与计算机工程学院

项目成员:吴奇迅、朱岩、罗嘉璐、李昀晓、王正杰、张佳敏、马倩茹、黄昭凤

指导教师:郑璐璐、隋国荣、张大伟

项目简介:本团队以国家生物安全战略需求为导向,研发多域微生物智能感知消杀装备。该系统集成了病原微生物高效富集、快速检测、精准消杀与数据可视化四大功能模块,可实现多域微生物从识别到灭活的全流程闭环操作。填补了国内外在多域微生物“采检消一体化”的技术空白,也为国家构建“早预警、快响应、强处置”的生物安全防线提供了重要支撑,具有显著的战略意义与推广应用价值。

人工智能+专项赛一等奖团队:《基于太赫兹技术的中草药三七AI智能识别研究》

所在学院:光电信息与计算机工程学院

项目成员:王胜峰、王齐亮、彭琦、魏小柯、郝娅婷、王俊涛、戴荣轩、郝雨凡、陈干

指导教师:彭滟、刘炳伟、吴旭

项目简介:聚焦云南三七质量检测痛点,创新研发国内首套太赫兹三七AI智能检测系统。核心技术突破包括:首创三七太赫兹指纹图谱数据库;AI优化超材料传感器(灵敏度提升千倍);光谱AI智能分析模型(产地识别准确率>96%);设备实现"三合一"检测(真伪、含量、产地),耗时分钟级,成本降低90%。已在文山示范应用,并在多个领域推广应用,为中药现代化提供科技支撑。

人工智能+专项赛三等奖团队:《基于多模态融合的中医专病辅助诊疗大模型》

所在学院:管理学院

项目成员:关东媛、金柯吉、曹荣豪、管俞越、王奕名

指导教师:崔梦林、周立欣、刘臣

项目简介:针对当前中医大模型“幻觉强、可解释性差”难题,本项目以中医“望闻问切”为核心,融合视觉、文本等多模态信息,构建中医专家知识图谱,并结合GraphRAG与思维链 (CoT) 技术,实现了可解释的病机推理、证候辨识与方药推荐。依托公利医院真实病例验证,本方案显著提升了诊疗准确率,为“AI懂中医”提供了可靠的技术支撑。